X線CT(コンピュータ断層撮影)検査

X線管球とディテクターを円周上に配置して回転させ、全周で得られた情報をコンピュータ処理して輪切りの断層像を得るのがCT(computed tomography)で、画像診断に革命的な進歩をもたらしました。

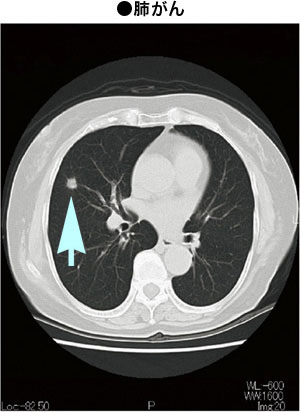

通常のX線検査では画像が重なって映るので、骨や心臓などが重なると十分な情報が得られない欠点があるのに対して、X線CTでは断層像が得られるので、骨にじゃまされずに、あまり侵襲(しんしゅう)を加えずに人体内部の情報を見ることができます。

また、造影剤を併用することで病変ごとのコントラストが増強され、単純CTでは得られない診断が可能です。頭部CTでは脳出血、脳梗塞(こうそく)、くも膜下出血、脳動脈瘤(りゅう)、脳腫瘍(しゅよう)などが診断可能となり、また、全身のCTでは悪性腫瘍をはじめとして、多くの病変が描出できます。

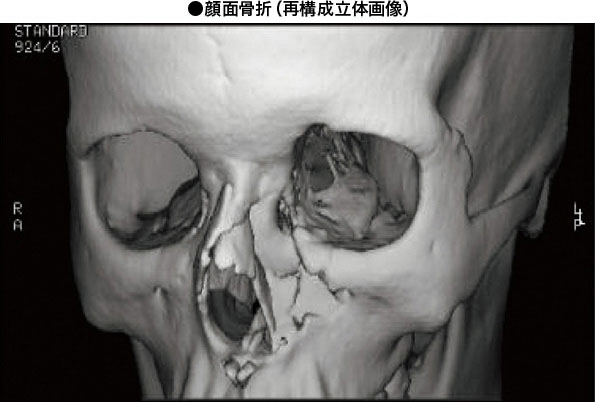

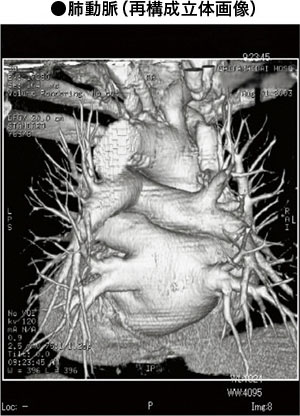

さらに、最近ではヘリカルCT(マルチスライスCT)が普及しています。これは、人体に対してX線管球がらせん状に回転し、連続して撮影ができる装置です。これによりX線CTが本来、不得手だった立体画像を描出することが可能となりました。