心肺蘇生法(乳児−小児)

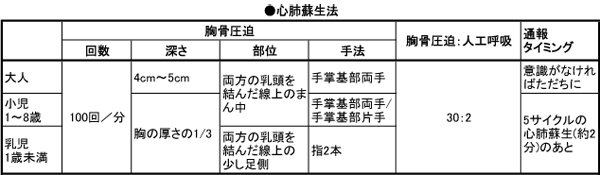

市民が子どもにおこなう救急蘇生法では、1歳から8歳未満を「小児」とし、12カ月の1歳未満を「乳児」としています。 成人との違いを少なくすることで、戸惑うことなく、市民が子どもにも心肺蘇生がしやすい方法がとられています。 とはいえ、成人と子どもは違います。 心肺蘇生法で異なるのは、次の4点です。

1.救助者(バイスタンダー)が1人のときの心肺蘇生開始と119番通報、AEDの優先順位。 子どもの場合、119番通報とAEDの手配よりも優先して、2分程度の心肺蘇生をおこないます。 子どもは、気道閉鎖や呼吸障害などの低酸素状態が原因で心肺停止になるケースが多いため、低酸素状態をまっ先に改善する処置をします。

2.胸骨圧迫の位置(乳児)、方法(乳児・小児)、深さ(乳児・小児)

3.AED(自動体外式除細器)の扱い

4.乳児の人工呼吸と気道異物除去法

1〜8歳未満の場合

1.傷病者に呼びかけ、意識の有無、反応を確認する。

2.大声で助けを呼ぶなど、周囲の注意を喚起する。近くに誰かがいた場合には119番通報やAEDの手配をして、心肺蘇生をおこないます。 誰もいない場合は、まず2分間、心肺蘇生をおこないます。

3.気道を確保する(頭下げて・あご上げて)。

4.呼吸の確認をする(見て・聞いて・感じて)。

5.口対口の人工呼吸を2回おこなう。

6.胸骨圧迫を連続30回おこなう。

胸骨圧迫は、「圧迫する部位」「30回の連続圧迫」「1分間に100回のテンポ」は成人と変わりませんが、押す強さ(深さ)は胸の厚みの3分の1を目安とします。 十分に沈みこむよう、強く押します。圧迫は、両手ではなく片方の手のひらの基部でもかまいません。

7.心肺蘇生(胸骨圧迫連続30回と人工呼吸2回)を続ける。

8.近くに誰もいない場合は、2分間の心肺蘇生をしたあと、ここで初めて119番通報をしてAEDを手配する。

一連の救助活動中に、誰かがきたときは、どの段階でも救助活動を中断して、その人に119番通報とAED手配を頼みます。

そして、反応がないときは、救急隊員に引き継ぐまで心肺蘇生を継続します。

気をつけること

まわりに誰もいない場合は、119番通報やAED手配よりも2分間の心肺蘇生を優先します。

1歳未満の場合

1.傷病者に呼びかけ、意識の有無、反応を確認する。

2.大声で助けを呼ぶなど、周囲の注意を喚起する。 近くに誰かがいた場合には119番通報やAEDの手配をして、心肺蘇生をおこないます。誰もいない場合は、まず2分間、心肺蘇生をおこないます。

3.気道を確保する(頭下げて・あご上げて)。

4.呼吸の確認をする(見て・聞いて・感じて)。

5.人工呼吸は2回。

救助者が乳児の口と鼻を同時に自分の口に含んで息を吹き込む「呼気吹き込み口対口鼻人工呼吸」をおこないます。

6.胸骨圧迫をおこなう。

「30回の連続圧迫」「1分間に100回のテンポ」「押す強さ(深さ)は胸の厚み3分の1が目安」は、小児と同じです。

ただし、圧迫部位が異なり、乳児の両乳頭を結ぶ線のまん中の少し足側です。圧迫は2本の指でおこないます。

7.心肺蘇生(人工呼吸2回と胸骨圧迫連続30回)を続ける。

8.近くに誰もいないときは、2分の心肺蘇生を試みたあと、119番通報をする。

1歳未満の乳児にはAEDは使用しません。こうした救助活動中に誰かが近づいてきた場合は、どの段階でも救助活動を中断して、その人に119番通報を頼みます。

反応がないときは、成人や乳児と同様に救急隊員に引き継ぐまで心肺蘇生を継続します。

気をつけること

まわりに誰もいない場合は、小児と同様に119番通報やAED手配よりも2分間の心肺蘇生を優先します。 胸骨圧迫の部位が成人、小児と少し異なり、圧迫は指2本でおこないます。また、AEDは使用しません。