アルコール中毒の手当て

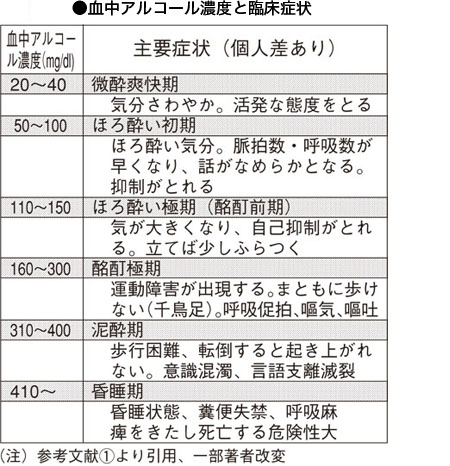

血中アルコール濃度と臨床症状

酒を飲むと、アルコールは胃や小腸から吸収され、血中に入ります。そして血中アルコール濃度と臨床症状との間には、濃度依存性の関係をみとめます。

ちなみに、道路交通法第65条に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と酒気帯び運転等の禁止が定められています。酒気帯びの判断基準は、道路交通法施行令第44条の3において「身体に保有するアルコール(=血中濃度)の程度は、血液1ミリリットルにつき0.5ミリグラム(=血中濃度50mg/dl)」と規定され、表の「ほろ酔い初期」に相当します。

現実には車の運転をするのでなければ、ほろ酔い程度でからだに障害が及ぶことはほとんどありません。まともに歩けなくなったり(歩行障害)、嘔吐(おうと)がみられ、そのために転倒・転落や吐いた物が気管に入ってしまう〔吐物誤嚥(ごえん)〕危険性がある酩酊極期からが、からだに危険が生じるという意味での「急性アルコール中毒」と考えられます。

エタノールの致死量(これを超えると死亡する場合がある薬物量)は血中濃度にして400〜500mg/dlといわれています。そしていわゆる「一気飲み」などによる急性アルコール中毒での死亡例は、エタノール血中濃度が400mg/dlを超えているとされています。

致死量以上の血中アルコール濃度

致死量以上の血中アルコール濃度になると、中枢性の呼吸抑制(呼吸中枢がアルコールにより抑制され、呼吸困難となる)と低体温による不整脈が出現します。アルコールには麻酔作用があるため、呼吸をコントロールしている呼吸中枢が抑制されて呼吸が低下し、ついには呼吸停止となり、死にいたるわけです。

またアルコール摂取時には末梢血管が拡張します。そのため体熱が放散されてからだが冷却状態となり、低体温(体温が34度以下)に陥ります。低体温では不整脈(心電図で異常をみとめること)が発生し、心臓が停止し死にいたることがあります。

死亡事故を防ぐ対処法

致死量の血中アルコール濃度が検出されても、呼吸抑制と低体温に注意しつつ治療した結果、全員回復し死亡例はないという研究報告があります。つまり一気飲みなどで急速にアルコールを摂取し、泥酔・昏睡状態に陥っても、医療機関で適切に処置されれば、死亡にはいたらないということです。「危ないかな?」と思ったら、すぐに医療機関に連れていくことが大切です。

《参考文献》

1.「アルコール中毒の診断基準・病型分類・重症度」(杠岳文、樋口進、河野裕明/内科75、1427-1432、1995)

2.「“致死量”の血中アルコールが検出された症例の検討」(高桑徹也、遠藤重厚、中永士師明、谷口繁/日救急医会誌6、155-161、1995)