胆道閉鎖<たんどうへいさ>

[原因]

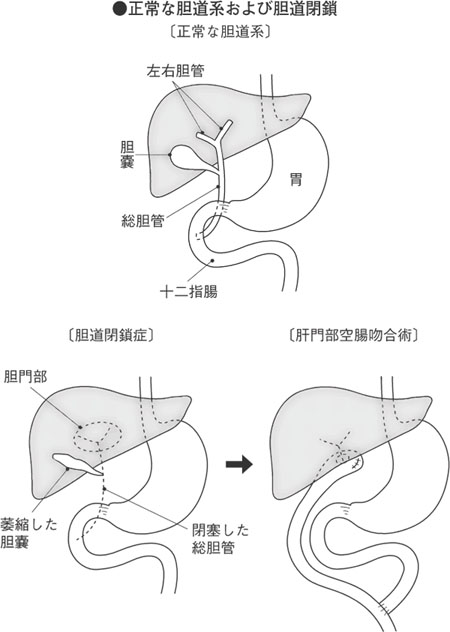

胆汁を十二指腸に運ぶ胆管が閉鎖した病気です。肝臓で処理されたビリルビンという黄色い色素が腸に排泄(はいせつ)されず、血液や尿に増えるために、次のような症状が出現します。

[症状]

生理的新生児黄疸(おうだん)の時期(生後2週間)を過ぎても黄疸が軽くならず、皮膚や目の白い部分の黄色味がむしろだんだん強くなります。当初は黄色だった便の色が、しだいに薄くなり、クリーム色になります。逆に、尿の色は無色やあわい黄色から濃い黄色やオレンジ色になります。

[診断]

血液検査で、胆道系酵素やビリルビン、総胆汁酸などの上昇を確認します。また、十二指腸に管を入れて胆汁が分泌されているかを調べます。

超音波(エコー)検査や肝胆道シンチグラム〔放射性同位元素を標識した化合物を用いて、胆汁排泄(はいせつ)の有無を調べます〕も有用な場合があります。

[治療]

閉鎖した胆管の手前の、まだ開いている肝管と腸を結ぶ手術をします。具体的には、目に見えないほど細かい無数の肝管が肝臓内から肝臓下面の肝門部に集まっているので、この肝門部に直接小腸を縫いつけてその細かい肝管からにじみ出る胆汁を腸内へ導きます。

生後60日以降の手術では肝臓がかたくなり手術後の胆汁の排泄がわるく、しだいに肝硬変が進行し状態が悪化するので、早期に発見することが大切です。

手術後も胆汁の排泄が不十分で肝硬変が進んだ場合は、肝臓移植がおこなわれる場合があります。脳死肝移植と生体部分肝移植があります。(→胆道閉鎖)