乳房の構造とはたらき

乳房の構造

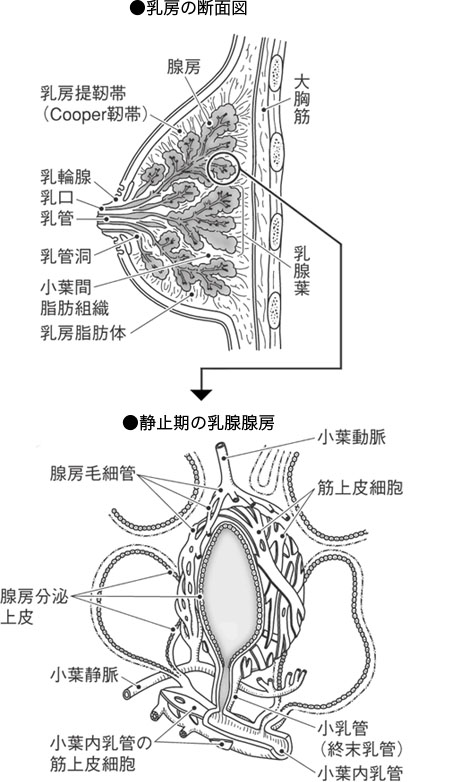

女性の乳房は、胸壁前面で大胸筋の上に半球状に左右一対で隆起する巨大な分泌腺です。

乳房の中には、乳汁分泌をおこなう乳腺(にゅうせん)がありますが、これは乳腺葉(にゅうせんよう)というより小さい単位からなります。そのすきまを満たす組織は脂肪組織であり、これが乳房全体の丸みや大きさをかたちづくっています。

乳腺葉は、最小単位である乳腺腺房にまで分けられ、乳汁は腺房内でつくられ、乳管に入り集められます。

腺房の細胞の外側は筋上皮という特殊な細胞によっておおわれています。

乳房の中央またはやや下方に乳頭(にゅうとう)が突出し、その周囲には円形の色素沈着があり、乳輪(にゅうりん)といいます。乳頭および乳輪には知覚神経が豊富に分布し、静脈うっ血による乳頭の勃起(ぼっき)が起こります。また、新生児の乳頭への吸引刺激は知覚神経により脳下垂体へ伝えられ、乳汁分泌に必要な脳下垂体前葉ホルモンのプロラクチンや、乳頭からの乳汁の射出に必要なオキシトシンの分泌が促進されます。

乳腺の腺房細胞は女性ホルモンの影響を受けて増殖・分化します。思春期前の乳房は乳頭がわずかに膨隆(ぼうりゅう)するのみです。思春期にさきだち脳の性中枢が発達を始め、刺激を受けた卵巣から女性ホルモンの分泌が起こり、乳腺の発育が始まります。乳房の発育開始は、通常、初経(しょけい)や恥毛(ちもう)の発毛などほかの二次性徴よりも早くみられます。

成熟した乳腺は、月経周期での女性ホルモンの消長に伴いかすかな変化を起こします。月経前のいわゆる黄体期(おうたいき)の時期に乳房が張るような変化を感じるのは、排卵後に起こる卵胞(らんぽう)ホルモンと黄体ホルモンの分泌の増加により、乳房が影響を受けるためです。

乳房のはたらき

乳房のはたらきの主たるものは乳汁を分泌することです。

非妊娠時には乳汁産生分泌の機能はなく、妊娠が成立し女性ホルモン(卵胞ホルモンと黄体ホルモンの両方)が増量した状態が続くことによって、乳腺腺房細胞が増殖を始め、乳管も発育し、乳汁分泌に適した状態への準備がおこなわれます。さらにプロラクチンの分泌が増加し、乳汁の産生も始まります。出産と同時にこれらホルモンの分泌に変化が起こり、乳汁分泌が始まります。

乳腺腺房からの乳汁の射出(射乳)は、筋上皮細胞が収縮し腺房内容が押し出されることによりますが、この収縮を促進するのがオキシトシンです。オキシトシンの分泌は乳頭への刺激により促進されます。すなわち、赤ちゃんが乳頭に吸いつくことによりオキシトシンの分泌は亢進(こうしん)し、射乳が促進されるわけです。そればかりか、赤ちゃんの泣き叫ぶ声を聞いたり授乳のときにきまっておこなう動作をとった段階ですでにオキシトシンの分泌が始まり、射乳が起こることも観察されています。オキシトシンは、筋上皮細胞だけでなく子宮の収縮も促進します。したがって授乳を積極的におこなうことは、産後の子宮の回復にもよい影響を与えることになります。授乳時に子宮の付近に痛みを感じることがあるのはこのためです。

乳汁には、ヒトの成長に必要な栄養がほぼ完全なかたちで含まれています。また免疫物質を多く含んでおり、これは新生児を感染から守るために重要です。出産後2〜3日間は透明水様な乳汁が多く分泌され、これは初乳と呼ばれますが、免疫物質は特に初乳に多く含まれています。出産から数日経過すると乳汁は白っぽい成乳となります。