耳の構造とはたらき

耳は大きく分けると2つのしくみからなります。“聞く”ことと“バランスをとる”ことです。この2つのしくみは脳を含む大きなシステムで、耳にはそのセンサーが存在することになります。脳はセンサーが感じた情報を1つひとつ分析し、わかるようにするのが役目です。

聞く

“聞く”しくみは、耳のレベルでは4つの部分からなります。音が届き、増幅し、感じて分析し、脳へ伝え、脳で分析しわかるまでの長い道のりとなります。

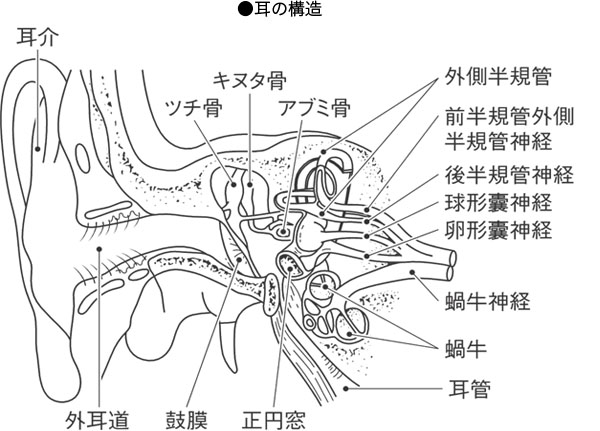

1.まず、音をキャッチする外耳(外耳道と耳介)は、耳介(耳たぶ)で音を少し増幅します。ところで、ヒトの耳介はなぜいまのようなサイズであるのかはなぞです。ゾウでは大きくトリは穴だけにすぎません。外耳道では音を共鳴させ、3キロヘルツの音が増幅されます。

2.次は中耳(鼓膜と耳小骨)です。音は鼓膜を振動させ、耳小骨(ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨)がそれを増幅させます。ここで60デシベルすなわち10万倍も大きくなります。

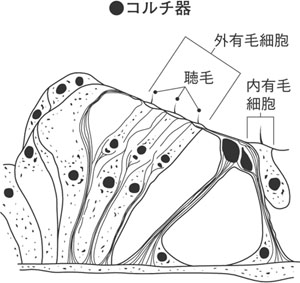

3.大きく増幅された音は卵円窓膜という中耳と内耳の境にある膜を振動させ、蝸牛(かぎゅう)の中の鼓室階から前庭階の外リンパ液という液体の中を進みます。ここでは水面の波のように伝わるので進行波といいます。音が違うと異なる波が生まれます。この波によって蝸牛のまん中にある中央階の膜(基底膜)が振動されます。この振動を音のセンサーである感覚細胞が感じるのです。この感覚細胞は基底膜に並ぶコルチ器にあり、内有毛細胞と外有毛細胞の2種類あります。

内有毛細胞はピアノにたとえると鍵盤に相当し、全部で約3500個あります。内有毛細胞は1つひとつ担当する周波数が鍵盤のように決まっています。基底回転が高い周波数、板回転が低周波数という具合です。すなわち、内有毛細胞で音はアナログ・デジタル変換されるのです。感音難聴はこの内有毛細胞の故障によって起こります。外有毛細胞では約1万2000個あり、この内有毛細胞のはたらきを調節する役目をもっています。

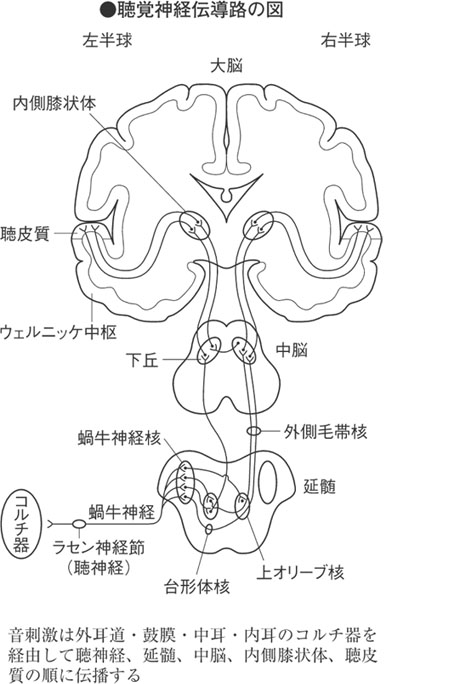

4.アナログ・デジタル変換された音の情報は、ピアノ線に相当する蝸牛神経に伝えられます。ピアノは、ピアノ線の数と鍵盤の数は同じですが、蝸牛神経は約3万本もあります。すなわち、内・外有毛細胞の数の約6倍もあります。蝸牛神経は脳幹と延髄の間の蝸牛神経核に到達します。

5.神経情報となった音は脳幹、中脳下丘、古い大脳基底核にある内側膝状体を経て聴皮質に届き、その結果、音の情報がなんであるかわかるのです。大脳は右半球と左半球とからなりますが、言葉の情報は左半球が中心に分析し理解し、音楽は左右の半球が担当しています。

バランスをとる(平衡覚)

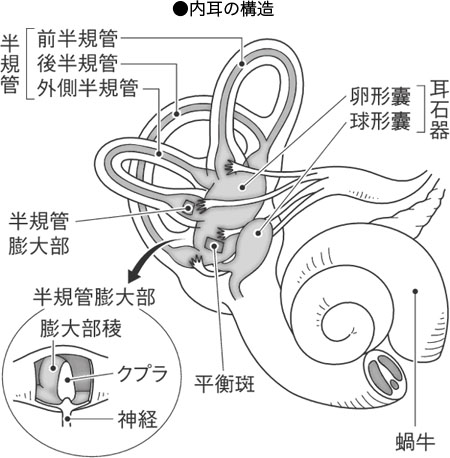

からだを回したり、傾けたり、跳んだりはねたりすると、耳の深部にある、蝸牛とつながった三半規管と耳石器がその動きを感じます。三半規管はこの言葉のとおり3つの輪が3次元の方向を担当するように立体的にx-y-z軸のような構造をしています。からだを回すと回る方向の半規管の中のリンパ液が動き、その液体の動きによってクプラというゼラチンのような、まるでほうきのような形をしたものが傾き、その傾きを感覚細胞が感じてアナログ・デジタル変換され、その情報が前庭神経へ伝わり、延髄の前庭神経核に届きます。

いっぽう、からだが傾いたり、電車に乗ったときのような水平方向の移動、エレベーターのような垂直方向の動きを耳石器が感じます。耳石器は、カルシウムでできた“耳石”が感覚細胞の上に層をなして並んでいます。この“耳石”は上下、傾斜の動きが加わるとずれが生じ、それを感覚細胞が感じ、アナログ・デジタル変換し、前庭神経へ伝え、延髄の前庭神経核に届きます。

以上のように延髄へ届いたバランスの神経情報は、複雑なネットワークを形成し大脳へ伝わります。平衡覚の情報は大脳の頭頂葉にある前庭知覚中枢へ伝わります。いっぽうで、このバランス情報は同時に反射経路の信号として、1.眼球運動の脳幹の神経核へ伝わり、眼球運動を調節します。2.脊髄(せきずい)へ伝わり、頸(けい)部の筋肉、上下肢の筋肉へ最終的に届き、頭部や手足の運動に影響を与えます。3.自律神経の中枢にも伝わります。乗り物酔いのように過度に信号がくると気分がわるくなります。

このようなバランス信号は、さらに小脳、(中脳の)赤核、大脳の眼球運動の皮質中枢にも伝わり、からだのバランスを総合的に維持するためにはたらきます。

耳の中にはほかに顔面神経がありますが、これは耳の中を通過する神経です。顔の表情や味覚、涙の分泌、耳下腺や顎下(がくか)腺の分泌などを担当する、自律神経が集まったものです。