インスリン療法

インスリンは1921年、カナダのバンティングとベストによって発見され、翌年には早くも注射製剤として臨床に応用され、インスリン注射が不可欠な1型糖尿病やインスリン注射を必要とする多くの糖尿病患者の命を救ってきました。

インスリン注射の適応としては、1.糖尿病性ケトアシドーシス、高浸透圧性非ケトン性昏睡(こんすい)などいちじるしい代謝異常がみられる場合、2.インスリン注射が不可欠な1型糖尿病、3.2型糖尿病であって急性感染症や大きな外傷、手術を受ける場合、腎障害や肝障害を合併した場合、4.糖尿病の妊婦や妊娠糖尿病で食事療法ではコントロールできない場合、5.副腎(ふくじん)皮質ステロイド薬の投与を受け、糖尿病のコントロールが悪化した場合、6.2型糖尿病であっても高血糖がいちじるしくケトーシスを起こしている場合、その他、7.食事療法、運動療法、経口糖尿病薬療法によってもよいコントロールが得られないすべての糖尿病患者、などがあげられます。

インスリン製剤には作用時間によって超速効型、速効型、中間型、速効型と中間型の混合製剤、持続型(持効型)に分類されます。また、インスリンのアミノ酸構造にもとづいてヒトインスリンとインスリンアナログ製剤に分けられます。後者には、皮下注射後すみやかに吸収される超速効型インスリンと超速効型と中間型の混合製剤、さらに皮下注射後ゆるやかに吸収され、作用時間の長い持効型インスリンがあります。

古くはバイアル製剤だけでしたが、現在はペン型インスリン注射器用のカートリッジ製剤(カートリッジを交換するもの)、使い捨てタイプのペン型シリンジ製剤があり、ずいぶん便利になりました。どのインスリン製剤を用いるかは主治医と相談して決めることになります。ペン型インスリン注射器やペン型シリンジ製剤の使いかたについても使用法を説明したパンフレットをよく読み十分な説明を受けるようにしてください。

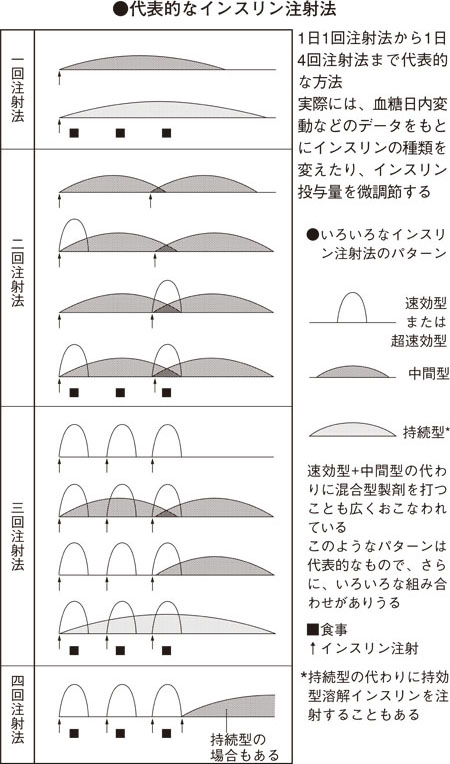

インスリンの投与(注射)法も以前にくらべて進歩しています。その背景として、糖尿病をもたない人と同じような血中インスリンのパターンを再現することによって厳格な血糖コントロールが可能なこと、そうすれば腎症や網膜症などの合併症の発症や進行を抑えることができることがあきらかになったからです。中間型インスリンを1日1〜2回注射する方法を従来法と呼ぶことがありますが、1日3〜4回、速効型(または超速効型)と中間型・持続型(または持効型)を併用して、できるだけ正常人と同じようなインスリンの血中パターンを再現し、厳格な血糖コントロールをめざす方法を強化インスリン療法と呼びます。1型糖尿病のコントロールには強化インスリン療法をおこなう必要がありますが、最近は2型糖尿病においても厳格なコントロールをめざして強化インスリン療法をおこなう場合もあります。図に代表的なインスリン投与法を示します。

速効型インスリン製剤といえども皮下に注射して効果を発揮するまでに時間がかかりますので、ヒトインスリンの注射は食事30分前に皮下注射をおこなうのが原則です。超速効型または超速効型と中間型の混合製剤の注射は食事直前におこないます。図に示すように就寝前に中間型や持続型製剤を皮下注射することもあります。

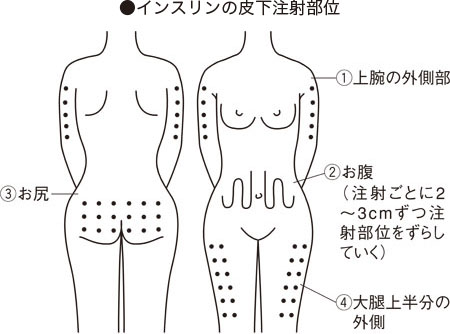

皮下注射は腹壁皮下、上腕外側、大腿外側などにおこないます。

注射部位によって皮下からの吸収の速さに違いがあり、腹壁がもっとも速く、上腕、大腿の順におそくなります。ですから、注射をする部位は日によって今日は腹壁、明日は大腿というようには大きく変更しないほうがいいのです。

強化インスリン療法の1つに、携帯型のインスリン持続注入ポンプを用い、皮下に注射針を刺入して、常時少量の速効型(または超速効型)インスリンを投与する持続皮下インスリン注入療法(CSII)があります。この方法は、1型糖尿病のなかでも、特に血糖コントロールが不安定なタイプに用いられます。この方法をおこなう場合には、本人はもちろん、家人も含めて、使用法や起こりうるトラブルについての十分な知識と対処法の習得が必要です。

インスリン療法をおこなう場合には、血糖自己測定(SMBG)を併用すると日常の血糖値を把握できるので、インスリン投与法の検討や投与量の調節をおこなう際に役立ちます。いまは、測定に必要な血液量が非常に少なくなり、測定時間も短く、使いやすくなりました。測定用の試験紙・電極(センサー)は、インスリン治療中の場合には、医療保険の適用を受けることができます。血糖自己測定をおこなう場合には、きちんとデータを記録し、受診時に主治医に見せるようにしてください。自己管理ノートやSMBGノートなどを使用すると便利です。どのような時間帯に測定するかについては主治医と相談してください。

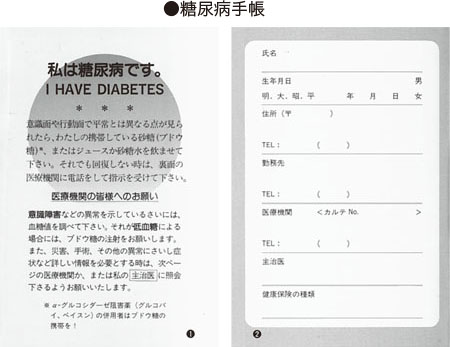

インスリン療法の副作用では低血糖が重要です。特に1型糖尿病の場合には、空腹感、血糖の変動が急激な場合があります。冷汗、手指のふるえ、動悸(どうき)、倦怠(けんたい)感、目のちらつき、集中力の低下などの症状がみられることが多く、対処が遅れてさらに低血糖が進むと昏睡(こんすい)におちいることがあります。インスリン注射をしている人は常に低血糖に備えて、砂糖、ぶどう糖、キャンディー、ビスケット、ジュースなどを携行してください。また「私は糖尿病です」ということを示したカードや「糖尿病手帳」(日本糖尿病協会編

インスリン療法のそのほかの副作用としては、注射部位の皮下脂肪の増加(リポハイパートロフィー)や減少(リポアトロフィー)、インスリンアレルギー、インスリン浮腫(ふしゅ)などがありますが、いずれもまれです。