第2期(娩出期)

第2期は子宮口が全開大となってから赤ちゃんが生まれるまでの時間で、初産婦で2〜3時間、経産婦で1〜2時間かかります。

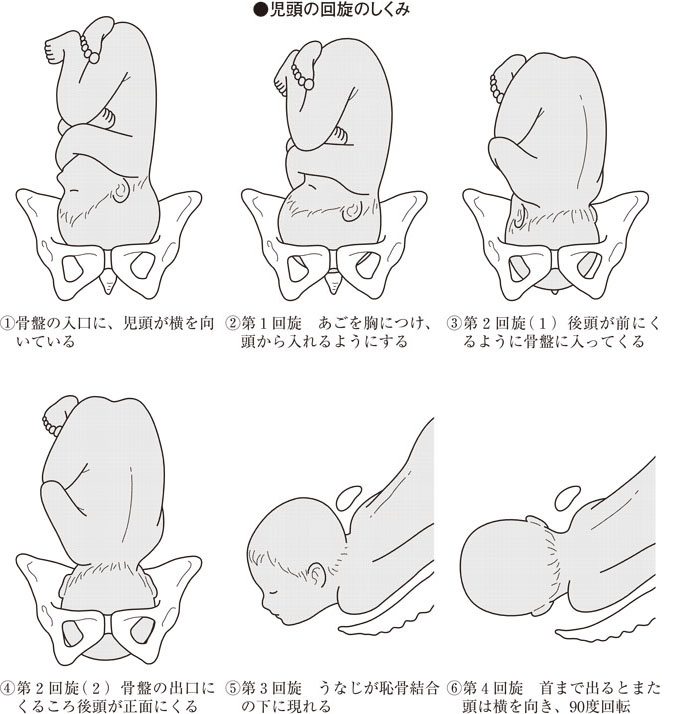

産道と児頭の回旋

お産のときに赤ちゃんが通る道を産道(軟産道)と呼びます。内側は子宮の下の部分、頸管と腟(ちつ)、外陰部の一部がこれにあたります。

いずれもやわらかいので十分にひろがりますが、その外側はかたい骨盤の骨(骨産道)で包まれているため、赤ちゃんはそのかたちにあわせて出てこなければなりません。骨産道は途中でカーブを描いており、入り口は横幅が広く、出口は縦が長くなっています。赤ちゃんの頭は上から見ると前後に長いだ円形をしています。したがって図のように、赤ちゃんの頭は骨盤の入り口ではそのかたちに沿って横を向いており、途中で向きを変えて、出口部では縦になって出てきます。これを児頭の回旋と呼んでいます。

排臨

陣痛の発作がきていきむと、後頭部が見え、発作がやむとひっこんで見えなくなります。このように胎児が見えたり隠れたりする状態を、排臨(はいりん)といいます。

発露

さらにお産が進むと、胎児の後頭部は発作の合間にもひっこまなくなります。このことを発露(はつろ)といいます。

腹圧(いきみ)

いきむことを腹圧をかけるといいます。この時期は上手にいきむことが必要となります。いきみの時期は、赤ちゃんの頭が直腸を圧迫するために排便のときと同じように、自然にいきみたくなりますので、自分でもわかります。ただし陣痛があまり強くない場合は、子宮の収縮とうまくタイミングをあわせていきむ必要がありますので、陣痛が始まったら医師や助産師の指示に従って、深呼吸を2〜3回していきみます。大きく息を吸って止め、あごを引き、背中を分娩(ぶんべん)台にぴったりつけて、排便のときのように肛門のほうへいきみます。発作がおさまったら、全身の力を抜いて休みます。いきみの途中で声を出したり息をもらすと力が抜けてしまうので、できるだけ長くいきむようにします。

短促呼吸

赤ちゃんの頭が出てくるときは、いきみを止めてからだ中の力を抜き、短促呼吸(たんそくこきゅう)をおこないます。手すりをつかんでいた両手を離して胸の上に置き、「ハッ、ハッ」と速く呼吸するようにします。

短促呼吸の目的は、赤ちゃんの頭が急に飛び出して会陰(えいん)部の傷が大きくなるのを防ぐためです。こうして、ゆっくり時間をかけて産むようにします。時期は、医師や助産師が指示してくれます。

娩出

赤ちゃんは後頭部を母体のおなかのほうに向け、下を向いて出てきます。赤ちゃんのからだは頭がいちばん大きく、その次は肩幅で、胸から下は細いので頭が出たあとは一息で全身が娩出(べんしゅつ)されます。助産師が顔を拭いてから左右の肩を出し、わきの下に手を入れて軽く引くと全身が出てきます。鼻や口の中の羊水や血液を吸引してやると元気なうぶ声をあげます。