脳卒中

脳血管障害のために医療機関にかかっている人の数は年々増加しています。寝たきり老人と呼ばれる状態にある人もふえていますが、その原因疾患を調べてみると、脳血管障害がもっとも多いといわれています。

そのなかには入院中のリハビリテーションで歩けるようになり、必要な日常生活動作はほとんどできるようになっていたのにもかかわらず、退院後、自宅での生活でいつのまにかふたたび寝たきりになっている人を多数見かけます。

機能訓練よりも、障害を予防すること、日常的な社会生活を活発に維持することが、リハビリテーションとして特に大切であることを忘れてはいけません。また、機能訓練としてみた場合にも、自宅での生活を望むのであれば、早くからその環境にあわせた動作の練習が有効です。長く入院していると、その分自宅での生活に適応しにくくなります。

発症直後

脳血管障害では突然意識が不鮮明となり、手足がまひして立ち上がれなくなります。以前は、その場で寝かせて安静を保つことが大切だと思われていましたが、この時期に生じた廃用症候群(手足を動かさないことなどによる2次的な合併症)が重なって肺炎などで死亡する例も多かったようです。通常はただちに適切な処置のできる病院に運ぶことが必要です。

発病してただちに入院した脳梗塞例では、約4人に1人はまひが増強したり、意識障害が進行することがあります。これは血管がつまって脳組織が壊死(えし)におちいる(軟化する)までに時間がかかり、そのまわりに浮腫(ふしゅ)(むくみ)がひろがるためです。再発したり血栓が拡大したりするためではありません。くも膜下出血や脳出血でも、自動車で揺られて運ばれることが悪化の原因となることはほとんどありません。

初期の注意点

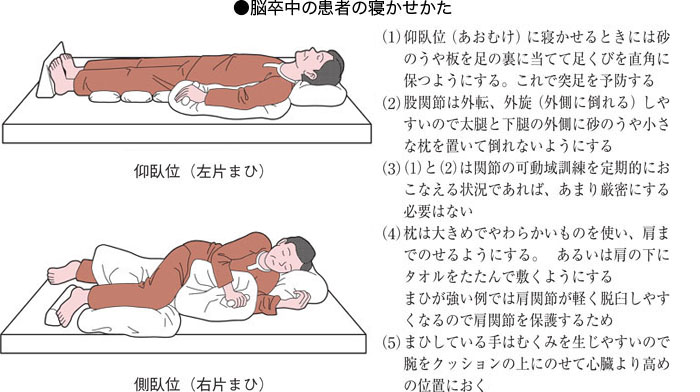

安静を必要とする時期にはベッドでの寝かせかたに注意します。これは自宅で寝かせておくときにも共通するものです。褥瘡(じょくそう)(床ずれ)を予防するためにはときどき(2時間おきが望ましい)寝ている姿勢を変える必要があります。側臥(そくが)位にするときはまひしている側が上になるようにします。

まひが軽く、意識も正常なら自分で自由に寝返りしてかまいません。褥瘡の最大の原因は長時間同じ部位に圧迫が加わることです。すこしずつでも姿勢をまめに変えていれば予防は可能です。また日に1回、からだをふいてあげる〔清拭(せいしき)〕ときには背骨下部の仙骨部やももの付け根の大転子部など骨の出っぱっている部分の皮膚が圧迫されて赤くなっていないかよく確認します。褥瘡防止用の特殊マットレスやベッドを利用する場合には、比較的長時間同じ姿勢で寝かせておくことができます。

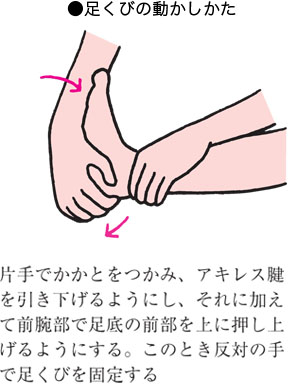

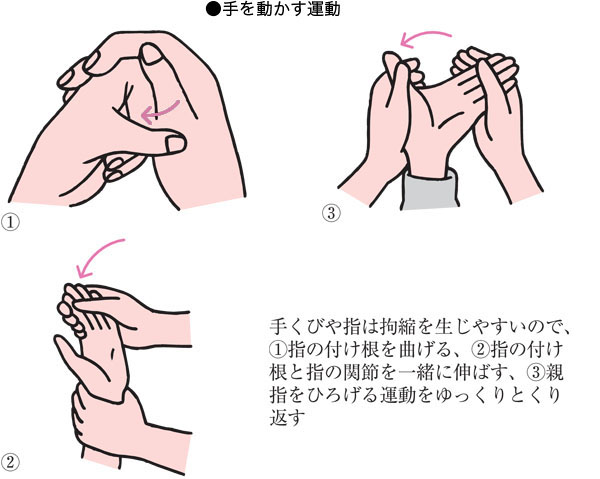

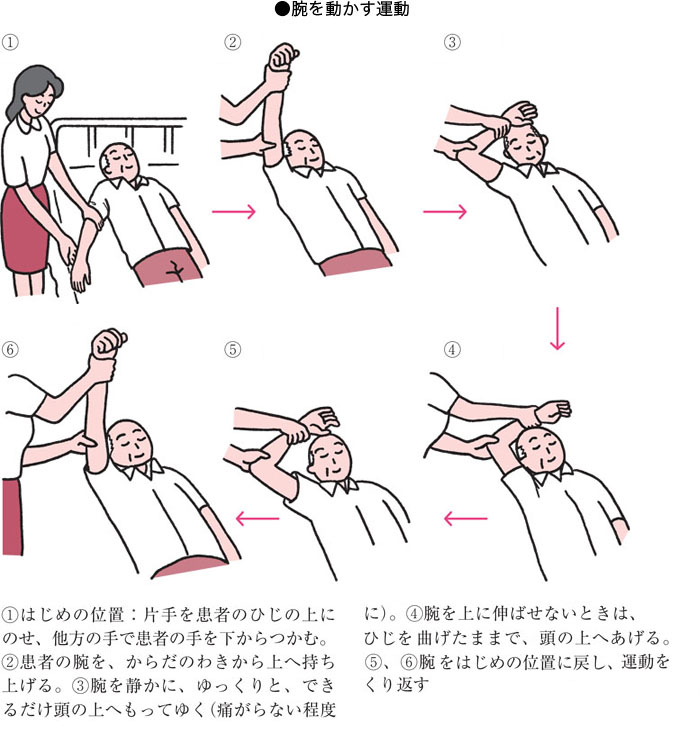

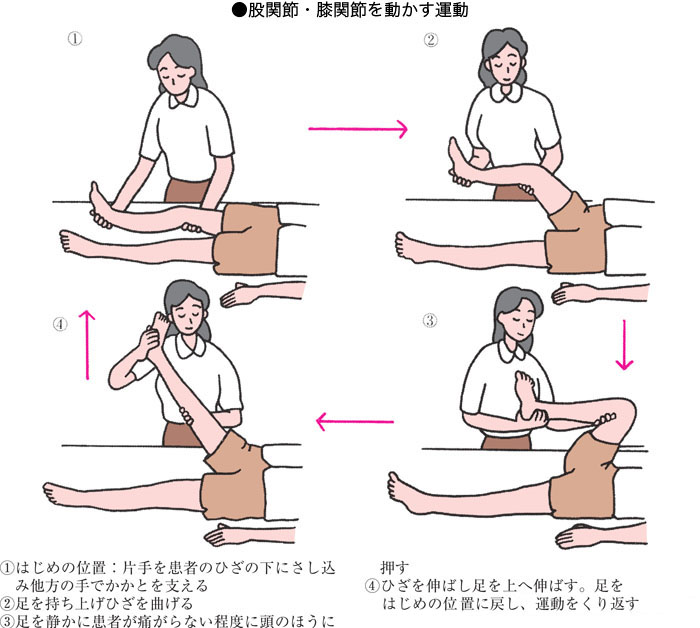

次に、まひした手足の関節を介助者が動かし、拘縮(こうしゅく)を予防します。すべての関節について、その関節の正常な可動域にわたって日に3〜5回ゆっくりと動かします。

肩関節は複雑な関節で、五十肩のように炎症を生じやすいので、可動域訓練は正常の5、6割までにとどめたほうが無難です。健常な側については自分で動かすように指導します。これは長く寝ている間に健常な側の筋肉がおとろえるのを防ぐためにも必要です。関節を動かすと痛みのある場合には、その部分をあたためておいてからおこなうようにします。あたためるやりかたとしては蒸しタオルをさらにタオルにくるんで当てる方法が便利です。

離床期の注意点

寝たきりを予防し、まひの回復を早めるためにもできるだけ早くベッドから離れること(早期離床)が大切です。しかし、離床時期の判断は必ずしも簡単ではないので、病院では医師の指示に従います。ベッドが3つ折りになって他動的に座位姿勢をとらせることのできるギャッチベッドを用いて座位をとらせる時期は、病状により個別に判断するべきですが、およそのめやすとして、脳梗塞では3〜4日目、脳出血では1週間目が適当です。その場合、はじめは30度前後上半身を起こし、血圧と脈拍に変化のないことを確認し、30分ずつをめやすにして徐々に90度に近づけていきます。血圧計のない家庭では脈拍数に変化のないこと、患者と話をしながら意識に変化のないこと、顔色や気分などその他の全身状態に変化のないことを確認しながら、徐々に座位姿勢に近づけます。

このやりかたは、自宅で生活する脳卒中の患者がかぜなどで数日寝込んだあとにも同じように利用できます。

自分で歩くことを目標にするためには座っている姿勢だけでなく、いろいろな姿勢をとれることが必要です。寝返りやよつんばいの姿勢やひざ立ち姿勢をとることがおもな練習項目です。

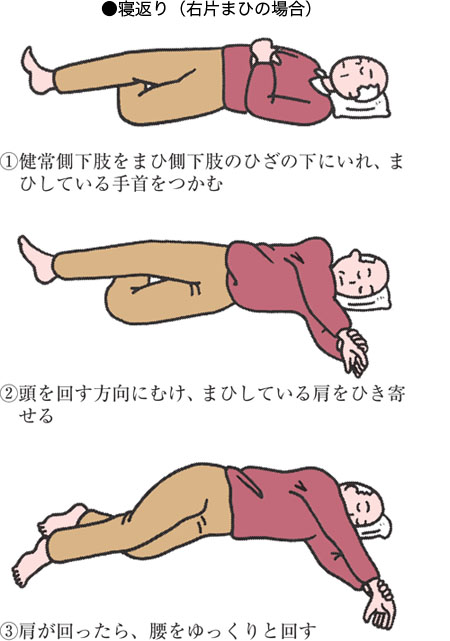

寝返りのやりかたにはベッドの柵を利用するなどいろいろありますが、訓練としては床や畳の上で図のようにおこないます。

はじめは肩や腰のあたりを支えて介助してあげると転がるタイミングを覚えやすいものです。

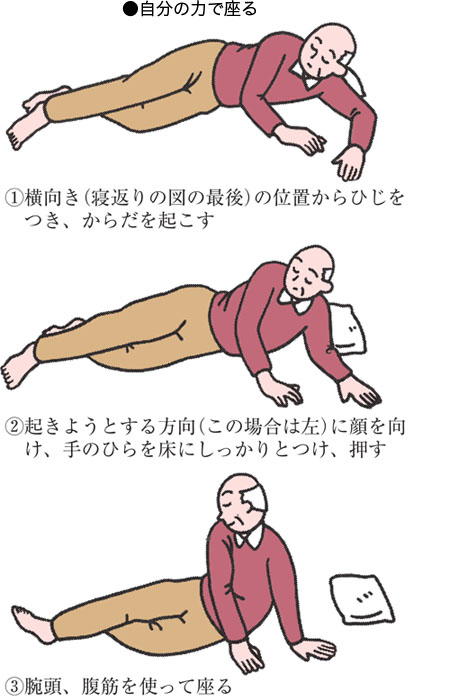

自分で起き上がり座るときにもベッドの柵を利用したり、ひもを引っ張って起き上がることが役立ちますが、訓練としては床や畳の上で図のようにおこないます。

ベッドを使っている場合には、ベッドの横に腰かけて足の裏をぴったりと床につけて座る練習をします。畳での生活も利点は多いのですが、立ち上がって歩くという点ではベッドを利用したほうがはるかに便利です。

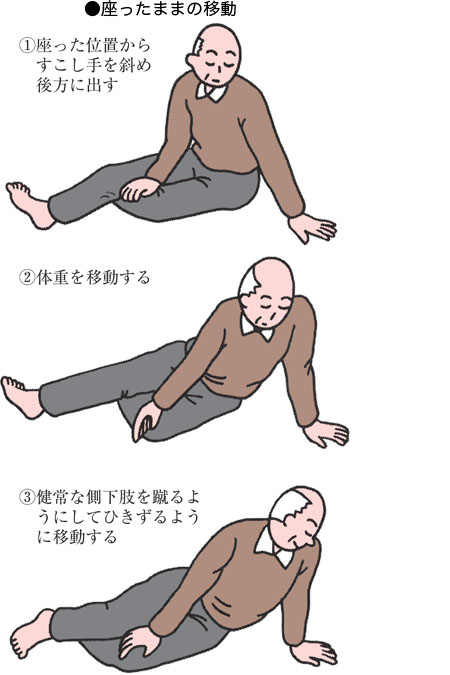

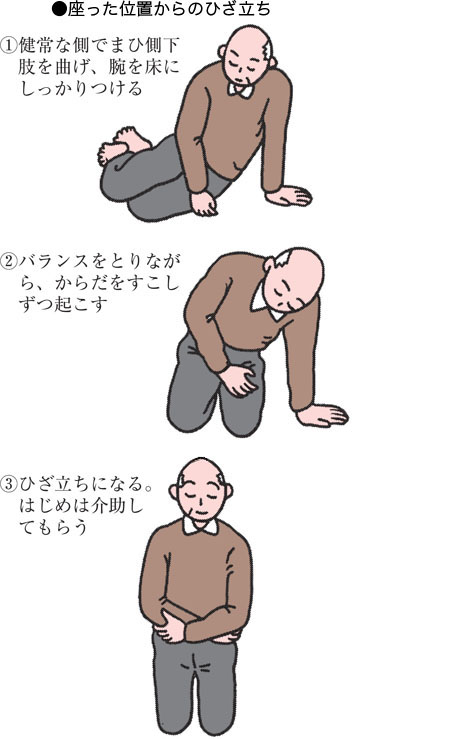

畳での生活の場合、座ったまま移動することも練習します。同じように座った姿勢からよつんばいの姿勢やひざ立ち姿勢をとり、5〜10秒間、保つ練習をします。

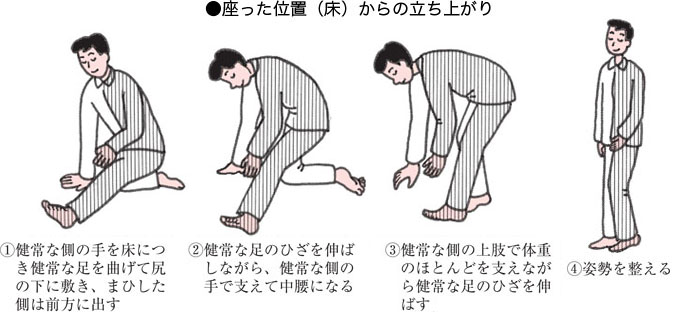

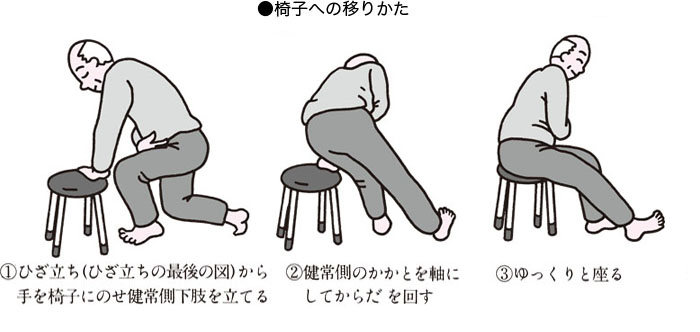

ひざ立ち姿勢が安定してきたら、次は床から立ち上がる練習をします。健常な側のそばに机や椅子など、支えになるものがあればそれを利用します。支えがなくてもこつを覚えれば立ち上がれるようになりますが、はじめのうちは横にいて立ち上がりを介助してあげることが必要です。また、日中は椅子に腰掛けているほうが寝て過ごすよりからだによいので、床から椅子に腰掛ける方法も練習します。

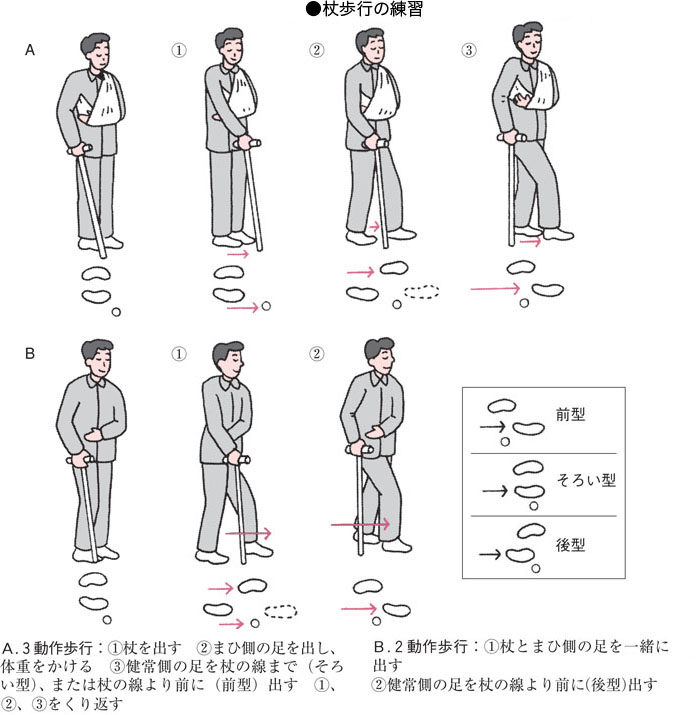

家の中で歩くときには手すりや壁伝いに歩くのが安全ですが、戸外では杖を使った歩きかたの練習も必要です。

寝たきりになる原因としては骨折の原因となる転倒が最大のものです。寝たきりのきっかけになる転倒は家の中で起こることが多いので、室内の環境整備を心掛けることが大切です。転んで骨折すると必ず寝たきりになるわけではなく、適切な治療を受ければふたたび歩けるようになります。転ぶことを心配して歩くことをやめてしまうと骨折する前から寝たきりになります。寝たきりでも着替えの介助やおむつ交換などで骨折する危険はあります。寝たきりのため、余計に骨がもろくなっているからです。

歩行練習とあわせて、身のまわりの生活動作はできるだけ自分でできるように練習します。衣服は着替えやすいものを選び、食事には自助具を利用し、トイレは洋式便器や自動洗浄器の利用が便利です。入浴で、浴槽に出入りする動作は工夫により自分でできる例があります。(→からだを清潔にする方法) しかし、全身浴は体力を消耗しますので、まひの軽い人でも血圧や脈拍や息切れなど全身状態に注意します。シャワー椅子を利用してのシャワー浴が比較的安全です。

日常生活の注意点

脳血管障害の重症度はさまざまです。診断技術の進歩した現代では、まひもないのに知らない間に脳梗塞を生じている人が多数見つかるようになりました。したがって、特別に専門的なリハビリテーションを受けなくても日常生活自立を回復する例も多数あります。しかし、発病して4週間たってもまひがあきらかな例では一生まひの残る場合が多いのです。機能回復の希望を捨てず、毎日訓練を継続することは大切ですが、機能回復の点では日常生活の動作を自分で実行することがもっとも有効なものです。できるだけ早く自宅に帰るようにして、地域の機能訓練事業やデイサービスを利用しながら、自宅での生活環境に慣れることが大切です。訓練のための人生ではなく、自分の能力を最大限に生かして楽しく充実した生活を目標にして、積極的に社会参加するよう心掛けたいものです。そのためには家族がそれぞれの立場から援助することが必要になります。その最大のものは患者の立場を尊重し、患者の役割を見いだし、孤立しないように見守ることです。患者とは呼んでも、もはや病人ではありません。

重症で歩けない人やことばの不自由な人もいます。意思の疎通、すなわちコミュニケーションはことばだけで成り立つものではありません。ふだん親しく接することで、わずかな発語と、表情や身ぶりや目の色、その場の状況に応じた全身の雰囲気の大切さに気づくはずです。ことばだけを信じている人より、はるかに鋭敏に人間としてのコミュニケーションが成り立ちます。植物状態と呼ばれている人でも、生きているからには心臓や肺の活動は周囲に振動や熱を発信しています。